内田 唯(研究当時:生物科学専攻 博士課程大学院生/現:理化学研究所 基礎科学特別研究員)

重信 秀治(基礎生物学研究所 教授)

武田 洋幸(生物科学専攻 教授)

古澤 力(生物普遍性研究機構 教授/理化学研究所 チームリーダー)

入江 直樹(生物科学専攻/生物普遍性研究機構 准教授)

発表のポイント

- 脊椎動物の基本的な解剖学的特徴が数億年の進化を通して変わらなかった要因として、その胚発生過程が潜在的に変化しにくいことが寄与している可能性を明らかにしました。

- 動物の特徴がどのように多様化するかは、遺伝的変化や環境変化への頑健性や胚発生過程の安定性などそれぞれの生物に内在化されている特性が影響しうることを示しています。

- 突然変異により変化した特徴が選抜されることで進化を説明する現代進化理論に対し、修正・拡張を迫る理論を実験的に裏付けた発見です。

発表概要

ヒトを含む脊椎動物は5.5億年以上の進化を通してさまざまな姿に多様化してきましたが、どの脊椎動物もなぜか基本的な解剖学的特徴「ボディプラン(注1)」は保たれたままです。この背景として、受精卵から体ができる胚発生過程のうち、ボディプラン形成期が進化を通して常に保守的であることが判明していましたが、なぜ保守的なのかは依然として不明でした。

東京大学大学院理学系研究科の内田唯大学院生(研究当時)と入江直樹准教授らによる研究グループは、古澤力教授らが以前行った理論研究に基づき、ボディプラン形成期は環境変動や突然変異、発生ノイズ(注2)などによる変化(バリエーション)を生じにくいために進化的に保存されたという仮説を立て、ニホンメダカを用いた精緻な実験検証から上記仮説を支持する結果を得ました。

従来、生物の進化は、主に突然変異によって生じたバリエーションが自然選択を受けることにより説明されますが、本研究は、バリエーションを生じる潜在能力の低さが進化を通した強固な保存に結びついている可能性を示しました。これは現代進化理論に拡張を迫る発見であり、生物進化のより深い理解に貢献すると期待されます。

発表内容

研究の背景

脊椎動物は、魚や鳥またヒトなども含む動物グループで、共通祖先から5億5千万年以上の進化を経て海・陸・空と非常に幅広い環境に適応放散し、多様な形態に進化してきました。しかしながらこの多様性とは裏腹に、なぜか背側に配置される神経管・腹側の消化管・咽頭・神経堤細胞由来の器官などといった基本的な解剖学的特徴(ボディプラン)は、どの脊椎動物種でも保たれ続けてきました。これまでの研究から、ボディプランが保たれ続けてきたのは受精卵から個体を形成していく胚発生過程のうち、ボディプランを形成する胚発生時期が進化の中で保存されて続けてきたことが原因だと考えられています(発生砂時計モデル(注3))。しかし、この発生段階がなぜ進化を通して常に保存されているのかは十分に分かっていませんでした。

これまで有力だった仮説は主に2つあり、1つは、「ボディプラン形成期では少しでも変化すると胚発生が失敗し(死に至り)、淘汰される」というもので、もう1つは「ボディプラン形成期より前や後の発生時期は多様化することで環境適応に有利になるためそれぞれの生物種で変化してきたが、ボディプラン形成期は特に多様化する理由がなかった」という仮説です。しかし近年、本研究グループの以前の研究(注4)で前者の仮説に否定的な結果が得られたことに加え、後者の仮説にも否定的な研究報告(注5)がなされており、新たな説明が求められていました。

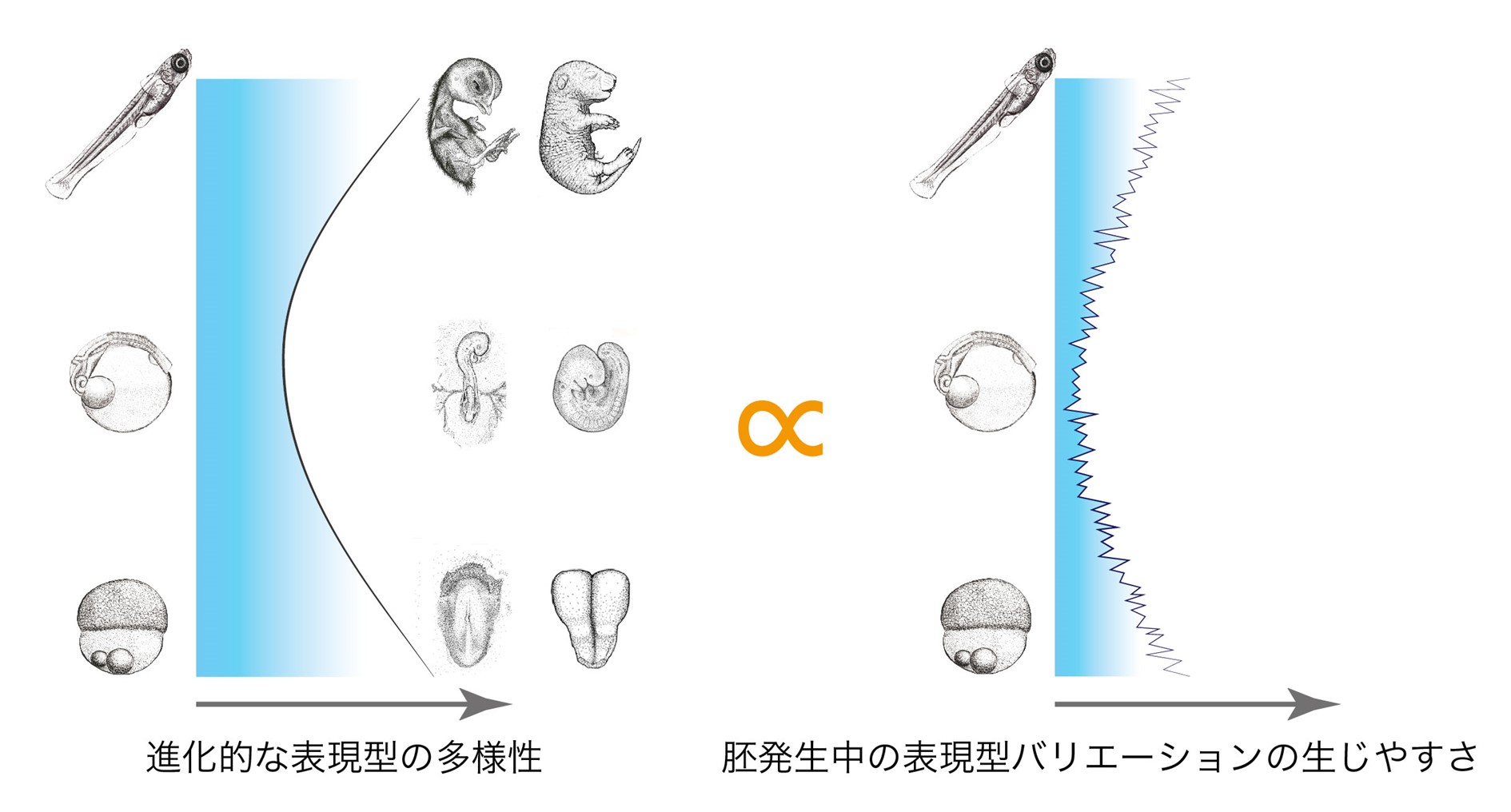

一方、本研究グループの過去の研究は、突然変異を加えてもボディプラン形成期は致死となりにくく、比較的頑健な発生段階であることも示唆していました。さらに、生物の特徴(表現型(注6))の進化に関する理論研究では、突然変異によらない内部ノイズによる表現型のバリエーションが生じやすい形質は、変異を伴う表現型進化においても多様化しやすいという法則性(進化揺動応答関係(注7))が報告されていました。裏を返せば、バリエーションが生じにくい安定な形質は、進化を通して多様化しにくいということになります。そこで本研究グループは、この理論と自らの過去の研究に基づいて、「ボディプラン形成期の発生システムは表現型バリエーションが生じにくい頑健かつ安定なものであり、進化において表現型が多様化しにくい」という仮説を立てました(図1)。

図1:進化における表現型の多様性(左)と胚発生過程の安定性(右)の関係。図の下から上に向けて胚発生が進行する。左の図では、発生初期や後期では脊椎動物の種間で表現型が多様化している一方で、胚発生の中期にあたるボディプラン形成期では種間の多様性が低く進化を通して保存されてきていることを示す。また右の図では本研究で検証した仮説である、ボディプラン形成期では発生システムの遺伝的変化や環境変化に対する頑健性・発生ノイズに対する安定性が高く、生じる表現型のバリエーションが小さいことを表している。中央の記号は両者に相関があることを意味している。

発表内容

過去の研究から、ボディプラン形成期は環境変動や突然変異に対する頑健性が高いことがわかっていました。一方で、発生ノイズによる潜在的な表現型バリエーションの生じにくさ(安定性)は測定されておらず、表現型の安定性が進化的な保守性と相関するという理論予測の検証には至っていませんでした。そこで本研究グループは、ボディプラン形成期を含む発生の初期から後期のそれぞれで、発生ノイズによる潜在的な表現型バリエーションの生じやすさを定量的に評価する実験系を構築しました。先行研究ではボディプラン形成期の遺伝子発現パターンが脊椎動物種間で保存されることが明らかになっていたこと、そして遺伝子発現パターンの変化は形態的変化の基礎となることから、遺伝子発現パターン全体を表現型とみなしました。発生ノイズによる潜在的な表現型バリエーションの大きさを評価するには、突然変異を含む遺伝的要因や環境変化によって生じる表現型の違いの影響を極力排除することが求められます。そこで研究グループはニホンメダカの近交系(遺伝的背景がほぼ同一の集団)をモデル動物として用い、特に両親・性別・生まれた日・生育環境が完全に一致した兄弟胚の遺伝子発現パターンを比較することで、発生ノイズに対する表現型の安定性を評価する実験系を実現しました。加えて、ニホンメダカの2つの野生集団を用いて種内進化での保存性も評価することで、発生ノイズに対して安定な発生段階が、小進化でも保存される傾向にあるかどうかを検証しました(図2a)。

この実験から、発生ノイズによる潜在的な表現型バリエーションを最も生じにくい、「安定」な発生段階はボディプラン形成期であり、またメダカの種内進化でもボディプラン形成期の保存性が高いことを発見しました(図2b)。さらに詳しく調べると、ボディプラン形成期の遺伝子に限らず、どの発生段階で発現している遺伝子であっても遺伝子発現量における潜在的なバリエーションが小さな(発現量が安定な)遺伝子ほど進化の中で発現量が保存されることも判明しました。遺伝子発現量が変化しにくい安定な遺伝子は、メダカの野生集団間でも脊椎動物の異種間(メダカ vs ゼブラフィッシュ、アフリカツメガエル、マウス)でも発現量の変化が小さく、進化を通して遺伝子発現量が保存される傾向があることがわかったのです(図2c)。

図2:本研究で構築した、遺伝的背景や環境条件を極力排除した上で表現型の安定性を評価するための実験系。近交系は近親交配によって個体間の遺伝的背景をほぼ均一にした系統。近交系の中でもさらに遺伝的背景や環境による影響を排除するため、同一日に生まれた同性の兄弟胚を同一の環境で育て、比較解析した。(b)各点は、それぞれの発生段階で計測した兄弟胚間の表現型バリエーションの大きさ(左)、野生集団間の表現型の違いの大きさ(右)を表す。安定性の高い発生段階が、種内進化で最も保存される段階およびボディプラン形成期と合致していることに注目。(c)各青点は、兄弟胚間での遺伝子発現量のバリエーションの大きさ(縦軸)と野生集団間の発現量の違い(横軸)を表す。2つの値の相関は、発現量制御が頑健な遺伝子ほど進化の中で遺伝子発現量が保存されやすいことを示唆する。黄色点は技術誤差(縦軸)を表しており、この結果は単なる計測技術上生じる誤差では説明できないことを示す。

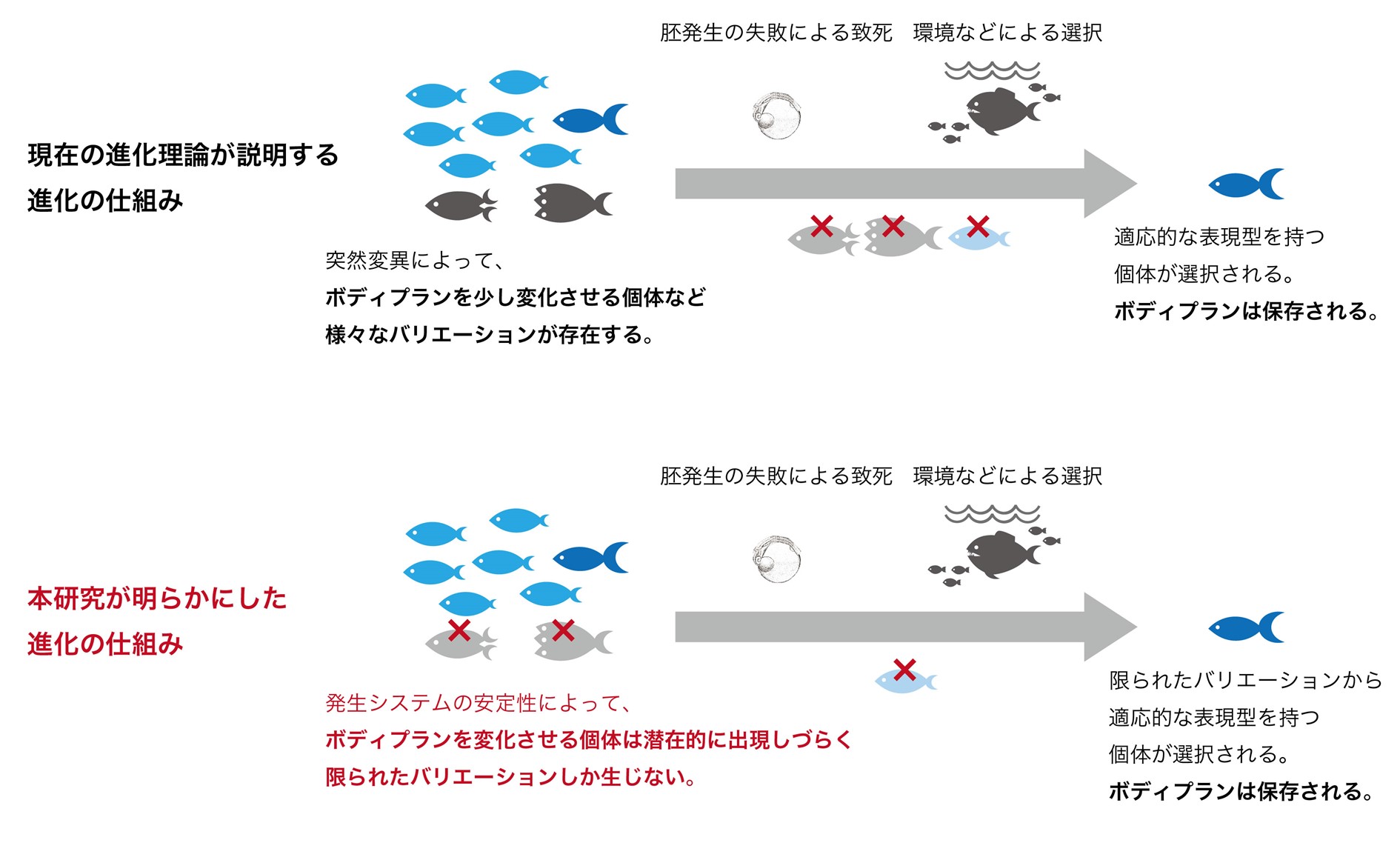

以上の結果は理論研究からの予測と合致し、脊椎動物の進化において表現型バリエーションが生じにくい安定な発生段階は、進化を通して保存されるボディプラン形成期と合致することが明らかとなりました。これにより、ボディプラン形成期の安定性がボディプランの保存性を説明する可能性が示されました(図3)。

図3:本研究から提示される、従来の進化理論の拡張内容。従来の進化理論では、集団内に生じた表現型バリエーションが自然選択や偶発的要因によって集団内から消えたり広がったりすることで進化を説明していた。一方、本研究では、集団内に変異による表現型バリエーションが生じる以前に、そもそも発生システムの頑健性・安定性によって潜在的に生じ難い表現型バリエーションがあり、どのような特徴が進化するかがバイアスされているという可能性を示している。

意義・展望

現在の進化理論では、生物の進化は、主に突然変異によって生じた表現型バリエーションが自然選択を受けることで起こると説明されています。一方、本研究は理論的に指摘されていた新たな仕組みとして、発生過程の頑健性・安定性によってそもそも潜在的に表現型バリエーションが生じ難く、それが進化的な保守性に寄与している可能性を実験的に示しました。いわば、生物自身の内在的な特性が表現型の進化しやすさ/しにくさに影響しているという可能性です。今後、発生過程の頑健性・安定性を生じる機構解明を通し、現状の進化理論の拡張に貢献することで、生命進化をより深く理解できることが期待されます。

発表雑誌

-

雑誌名 BMC Biology 論文タイトル Potential contribution of intrinsic developmental stability toward body plan conservation 著者 Yui Uchida*, Shuji Shigenobu, Hiroyuki Takeda, Chikara Furusawa, Naoki Irie* DOI番号

用語解説

注1 ボディプラン

ある動物門(門は生物分類における階層の1つ)に属する生物種が共通して持っている基本的な身体の解剖学的構造で、その動物門を特徴付けます。脊椎動物は分類学的階層としては亜門にあたるため、共通の解剖学的特徴は正確にはバウプランといいます(脊椎動物を動物門とする説もある)。具体的には、脊椎・背側神経管・腹側消化管・咽頭・心臓・プラコード由来の感覚器・神経堤細胞由来の器官などがボディプランの構成要素として知られます。なお、脊椎動物のうち一部の原始的な系統では脊椎は痕跡的であったり(円口類)、軟骨でできていたり(軟骨魚類)しており、いわゆる硬骨でできた“背骨”とは異なる状態の脊椎を持つ生物種もあります。↑

注2 発生ノイズ

たとえ全く同じゲノムを持ち全く同じ環境で胚発生をした個体間でも、完全に同じ個体が出来上がるわけではなく、表現型は個体間で異なります。その原因は、生物を構成する分子や、遺伝子の発現制御、分化や細胞の運動などさまざまな過程での確率的・偶発的な振る舞いにあります。この発生ノイズ(developmental noise)による表現型の個体間の違いが小さな形質は発生システムが安定である、逆に違いが大きな形質は発生システムが不安定だと言えます。この発生ノイズによって生じた表現型の違いは遺伝せず、本来は発生の安定性が進化に影響することは自明ではありません。しかしながら理論研究(注6参照)からは、ノイズによる表現型のバリエーションが大きい形質ほど進化の中で多様化しやすいという法則が予測されていました。本研究では、胚発生において発生ノイズによる表現型のバリエーションが小さい安定性が高い表現型は進化を通して保存されやすいという、理論研究による予測を支持する結果を示しています。 ↑

注3 発生砂時計モデル

胚発生と進化の一般的な関係則を説明するモデルの1つ。脊椎動物など同じ動物門に属する生物種は、その分類群の中で類似性を保った(進化の中で保存された)発生の中間段階を通り、この時期には分類群に特徴的なボディプランを形成するというモデル。近年の遺伝子発現情報解析に基づいた研究によって、脊椎動物や昆虫、線虫などのさまざまな系統で支持する結果が得られています。 ↑

注4 本研究グループの以前の研究

脊椎動物のボディプラン形成期が進化を通して保守的であることの説明として、有力な仮説の1つでは「ボディプラン形成期では少しでも胚発生が変化するとその後の胚発生が失敗し(死に至り)、淘汰される」と説明されてきましたが、脊椎動物の広い系統にわたって変異や外的な撹乱による致死性を包括的に調べて仮説の検証を行った研究はありませんでした。

本研究グループの以前の研究では、この仮説の検証のため、(1)紫外線照射による変異導入と胚のトラッキングによる胚の致死が起こりやすい発生時期の同定 (2)転写や翻訳などの生命システムに撹乱を与える薬剤の投与が最も影響しやすい発生時期の同定 の実験を脊椎動物のうち魚類・両生類・有羊膜類のそれぞれで(順にゼブラフィッシュ、アフリカツメガエル、ニワトリ)行いました。この実験により、最も胚の死亡が起こりやすい時期は発生初期であり、仮説が正しい場合の結果と異なることが示されました。 ↑論文情報:

Uchida, Y., Uesaka, M., Yamamoto, T., Takeda, H. & Irie, N. Embryonic lethality is not sufficient to explain hourglass-like conservation of vertebrate embryos. Evodevo 9, 1–11 (2018).注5 後者の仮説にも否定的な先行研究

胚発生過程の中でも特にボディプラン形成期が保守的であり、この保守性が進化の中でボディプランが保たれることに寄与しているというモデル(発生砂時計モデル、注3参照)は脊椎動物以外の系統、昆虫・線虫・軟体動物などでも実験的に支持されています。ボディプラン形成期が保守的であることの説明のうち、有力な仮説のもう1つでは「ボディプラン形成期の前後の時期は多様化することで環境適応に有利になるためそれぞれの生物種で変化してきたが、ボディプラン形成期は特に多様化する理由がなかった」とされていました。しかしながらこの仮説の実験的な検証はされていませんでした。この先行研究では、線虫というモデル生物を実験室環境で人工的に進化させる実験系で検証しました。実験のポイントは、次世代の親として個体を選ぶ際に特定の形質によらずランダムに選ぶ、すなわち自然選択圧をかけずに進化させるということです。この研究によって自然選択がかからない状況で進化させても、線虫のボディプラン形成期は保存されることが明らかになりました。これは自然選択の効果はボディプラン形成期には必ずしも必要ではないことを示しています。 ↑

論文情報:

Zalts, H. & Yanai, I. Developmental constraints shape the evolution of the nematode mid-developmental transition. Nat. Ecol. Evol. 1, 1–7 (2017).注6 表現型

生物の持つ遺伝子が発現し、実際の形質として現れた特徴。遺伝子型に対する概念。 ↑

注7 進化揺動応答関係

理論研究によって見出された、表現型進化に関する法則性の1つ。遺伝的変異や環境摂動による表現型の変化の大きさ(ひいては進化速度)と、偶発的なノイズによる表現型の変化の大きさに比例関係が成り立つという関係性。↑

動物の形態進化は、「体づくり過程の変化しにくさ」に制限されてきた - 東京大学 大学院理学系研究科・理学部 - s.u-tokyo.ac.jp

Read More

No comments:

Post a Comment